Cloudshift 2.0

この画像は当社コンセプトをGeminiで生成しています。

メジャークラウドサービスとAIで業務システムを作る!

当社の社名でもあるクラウドシフトの概念は、これまで社内のオンプレミスで運用していた業務システムをAWSやGCPなどクラウド環境に移行するソリューションとして広く知られてきました。

しかし当社の考え方は全てのインフラをクラウドとはいえ自社で抱えるものではありません。

当社の考えるクラウドシフトとはメールやストレージ、チャットサービスなどのSaaSを生成AIをハブにして社内の業務データベースと接続してワークフローや業務フローを形成することです。

簡単に言いますとクラウド上でサービス提供されている様々なメジャーツールを連結してひとつの業務システムとしてまとめてゆこうという考え方です。

これを当社ではクラウドシフト2.0と定義しております。

通常プログラムのコードを書いて開発が必要な部分を当社ではAIのプロンプトで置き換えてタスク登録するという流れで事実上のノーコードのシステム提案となります。

従って基幹業務システムの更新というよりは、日々現場で工数が発生している業務フローの改善が主要な目的となってまいります。

現場のユースケースを細かくヒアリングし、現場の合意形成を得たうえでのシステム化AI化であり、SaaSも活用するため一つ一つの業務自動化を低コストで実現できます。 一方でこうしたシステム化を進めることは現場の属人化を防止することに繋がり経営層にとって大きなメリットが生じます。

これは大企業の個別部門単位や中小企業であってもコスト面で折り合いが付き、たいへん手の出しやすい改革となります。

勿論基幹システムをはじめCRM、SFA、PDM、CMSなど既に社内で稼働中のシステムが汎用DBを利用していれば、接続してAIで新たな付加価値を追加してゆくようなことも可能です。

AIの活用は必要そうだけれどどうしたら良いかわからないという経営層や現場責任者の皆様、先ずはご相談ください。

当社ではそうしたAIを活用した業務改善のコンサルティングを承っております。

大手IT企業にはなかなかできない最適解をご提案いたします。

しかし当社の考え方は全てのインフラをクラウドとはいえ自社で抱えるものではありません。

当社の考えるクラウドシフトとはメールやストレージ、チャットサービスなどのSaaSを生成AIをハブにして社内の業務データベースと接続してワークフローや業務フローを形成することです。

簡単に言いますとクラウド上でサービス提供されている様々なメジャーツールを連結してひとつの業務システムとしてまとめてゆこうという考え方です。

これを当社ではクラウドシフト2.0と定義しております。

通常プログラムのコードを書いて開発が必要な部分を当社ではAIのプロンプトで置き換えてタスク登録するという流れで事実上のノーコードのシステム提案となります。

従って基幹業務システムの更新というよりは、日々現場で工数が発生している業務フローの改善が主要な目的となってまいります。

現場のユースケースを細かくヒアリングし、現場の合意形成を得たうえでのシステム化AI化であり、SaaSも活用するため一つ一つの業務自動化を低コストで実現できます。 一方でこうしたシステム化を進めることは現場の属人化を防止することに繋がり経営層にとって大きなメリットが生じます。

これは大企業の個別部門単位や中小企業であってもコスト面で折り合いが付き、たいへん手の出しやすい改革となります。

勿論基幹システムをはじめCRM、SFA、PDM、CMSなど既に社内で稼働中のシステムが汎用DBを利用していれば、接続してAIで新たな付加価値を追加してゆくようなことも可能です。

AIの活用は必要そうだけれどどうしたら良いかわからないという経営層や現場責任者の皆様、先ずはご相談ください。

当社ではそうしたAIを活用した業務改善のコンサルティングを承っております。

大手IT企業にはなかなかできない最適解をご提案いたします。

【DataMind AI】AIプラットフォーム

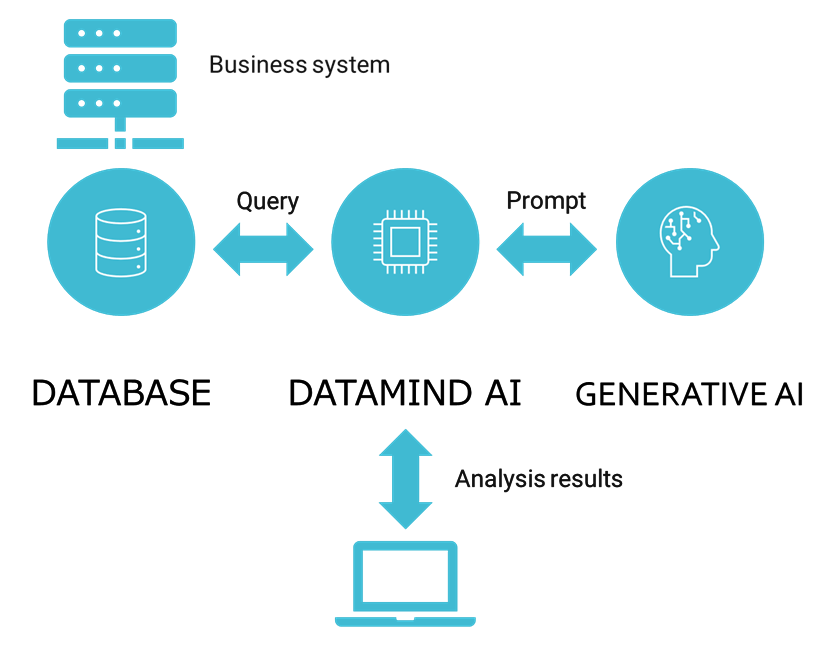

データベースと生成AIを連動して業務を自動化

今AIエージェントが熱いと言われています。 AIエージェントとは、あらかじめ設定した目標に対してタスクを自律的に実行して最適な行動をするシステムのことを言います。

DataMind AIは自然言語でタスクを設定してそれを組合せ、様々な業務を実行するためのAIエージェントを作成するシステムです。

最大の特徴はデータベースとの接続ができることです。

検索してデータを活用するだけではなく、LLMによりファイルを解析してデータベースに格納したり、データベースの情報を動的に活用したり、書き換えができるため、より業務寄りのAIエージェントを構築することが可能です。

DataMind AIは、これまで属人化して多くの工数がかかっていた業務を最小限のコストで自動化するための業務フロー改善プラットフォームです。

当社システムは自然言語でAIに検索指示を出すと、正規化されたデータベースに対してSelect文を生成し、検索した結果をKey&Valueで、必要なデータをピンポイントで生成AIに渡すことで可能です。

それによって分析資料を作成したり、帳票用のデータを生成したり、解析結果からデータを更新したり様々なアクションの設定が可能なツールです。

つまりある業務に必要なデータを的確にその部分だけ(条件指定によるノードや木構造渡し)生成AIに提供することによって、AIが様々なタスクを実行してデータベースに書き込んだりフラグを立てたりソースを生成する等、幅広い要求を実行できるシステムなのです。

壁打ちで実行と成果物確認をしたうえでタスク登録し、プロンプトに設定した変数を書き換えることによって月次処理や定型的な処理を自動化することが可能です。

更に複数のタスクを組み合わせることによって複雑なワークフローも実現できます。

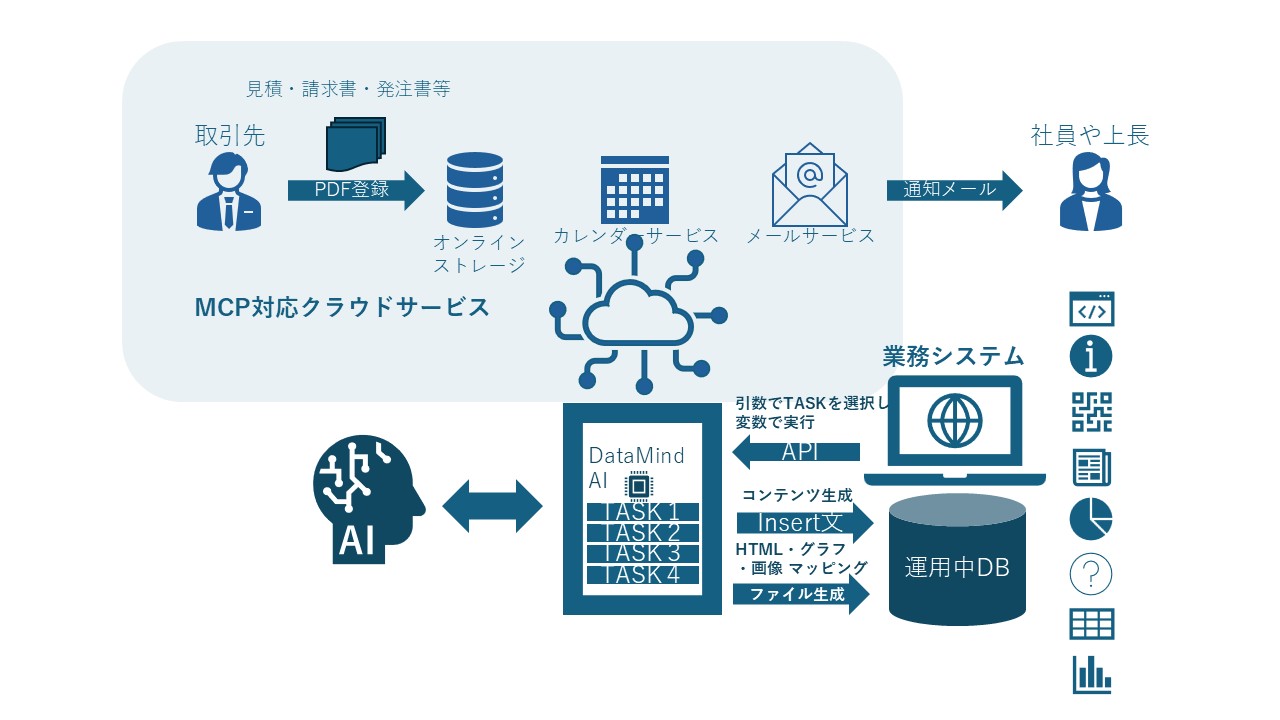

MCP(Model Context Protocol)というAIからクラウド上のSaaSを操作するプロトコルにも対応しており、例えばGmailなどを操作してAIで通知メールを出したりGoogleDriveのファイルを読みにゆくことも可能です。

こうした業務フローを実現するのはこれまでかなりの開発コストがかかっていましたが、DataMind AIを活用すればAIに対するプロンプトのチューニングで多くの機能を実現できるうえ、必要なリソースはクラウド上のSaaSを活用できますのでローコストかつ究極のノーコード開発システムと言えるでしょう。

こんなシステムが構築できます

- 協力業者からの請求書PDFがGoogle DriveにアップロードされたらAIで内容を読み取り支払管理DBに自動登録する

- 登録された金額が稟議対象だった場合、自動的にフラグを立ててGmailで決裁者に決済依頼メール自動送信をする

- 売上月を変数で書き換えて、実績の自動抽出を行い、月次のKPI分析資料作成を自動化する

- Eラーニングの結果をAIに自動判定させてパーソナライズされた結果レポートを全自動でフィードバックさせる

- スマホで撮影した静止画、動画をGoogle Driveに格納したらその他情報と併せて施工管理システムのDBを自動更新して報告のドラフトデータを自動生成する

- 売上データにフラグが立ったら、自動的に請求データを生成し出力された請求書PDFをGmailで自動送信する

- 構築済の社内ポータル、会員ポータルにAIを接続してユーザーIDごとのコンテンツ自動生成や解析結果自動アップロードなどで付加価値つける

先ずはこんな業務を改善しませんか?

基幹システム刷新などは全社プロジェクトとして多額の予算がつきますが、現場の日常業務を改善するためのDX予算はなかなかつかないのが現実です。先ずはそうしたところから手を付けてみてはいかがでしょう。例えば以下のようなケースでお困りでしたら即当社にご相談ください。

- ExcelやAccessで属人化した業務が多くて困っている

- 多くの工数がかかっている事務処理工程をなんとかしたい

- 月次分析など定常的な処理を自動化したい

- 営業先の打ち合わせ音声データを音声認識して要約情報をデータ管理したい

- PDFやOfficeのファイルで管理されているデータをデータベース化して整理したい

- 業界固有の管理システムを安価に実現したい

- 業務改善についてAI活用をしたいが先ずは低予算のPoCから始めたい

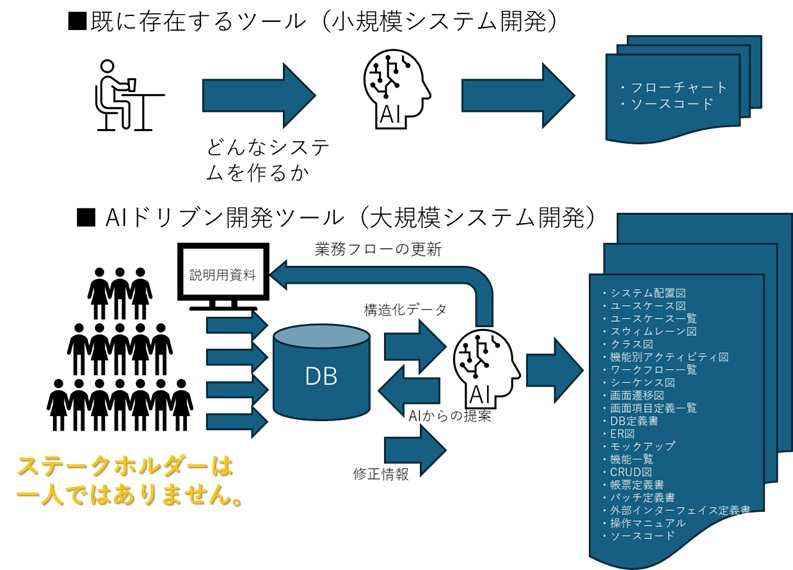

【Architect AI】AI駆動設計開発システム(開発中)

旧態依然のシステム開発体制に革命を興したい

IT業界は長い間多重下請け構造により、人月数が多ければ多いほど収益が上がる構造でした。

顧客は必要ない開発投資に翻弄され、底辺の下請け開発者は不幸なままです。

ではどうすれば人月商売から脱却し、開発コストの削減も実現できるのでしょうか?

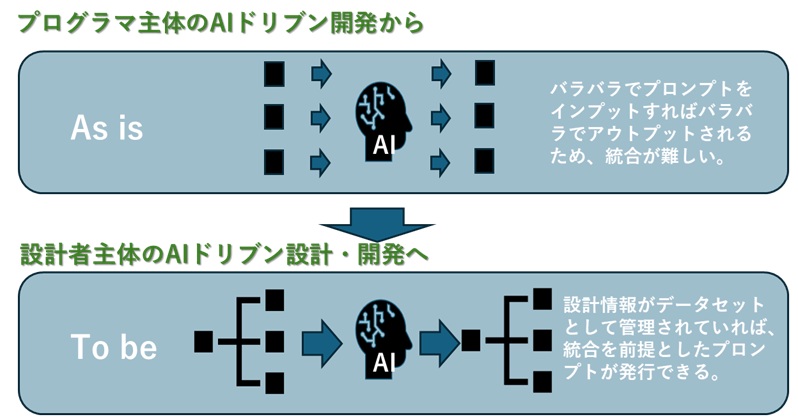

当社では上流工程をオブジェクト化することにより開発製造工程と直結させることを考えました。

その仲立ちとしてデータベースと生成AI駆動開発を連携する仕組みを開発中です。

要件定義書は何故Officeドキュメント?

分かりやすい例を挙げましょう。

要件定義書や基本設計書は何故Word,Excel,PowerPointなどのOfficeドキュメントなのでしょうか?

OfficeドキュメントのままではAIに対して要件定義や設計情報を渡すことができません。

当社では先ずその部分の特許化に取り組みました。

要件定義や基本設計情報を全てデータベースによって階層構造で管理し、そのノードや木構造を定型化したプロンプトと共に直接AIに渡すことによってAI駆動開発を効率的に実施する仕組みです。

当社代表は当社設立のはるか以前、2006年当時からノーコードによるシステム開発に注力してきましたので、特別な知識なしにこの仕組みを活用していただけるよう現在プロトタイプの開発を進めています。

つまり本当に業務を理解している人が設計に関与することによって少人数での大規模開発を実現するのです。

AI駆動開発特許取得

当社に生成AIのエンジンそのものを開発する能力はありません。

しかしプロンプトエンジニアリングにかけては日々研究を行っています。

実際に使う立場に立ってどうすれば有効活用できるのか様々なトライをしています。

2024年8月に設計情報を生成AIに渡すための特許出願し、10月末にはその特許が成立いたしました。

業務システムの設計支援を生成AIによって行うだけでなく、設計の結果を生成AIに効率的に渡して大規模な開発を設計者自らが行うための仕組みを提案します。

弊社に業務システム開発をお任せいただけないでしょうか。

ベンチャーの挑戦をご支援いただけるエンドユーザー様、またはそうしたユーザー様を顧客にお持ちのベンダー様、お力をお貸しください。

実際の業務システム開発をしながらシステム設計プラットフォームと、生成AIによるノーコーディング大規模開発環境の構築を目指してまいります。

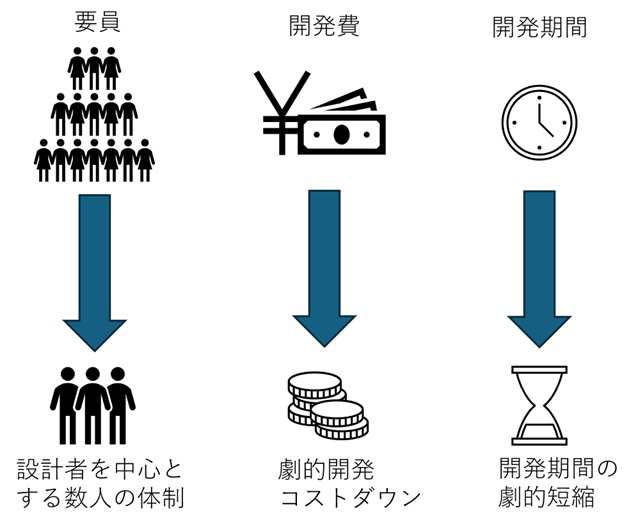

生成AIによる工数削減で劇的なコストダウンを実現します。

先ずは50人月レベルの開発案件を50%コスト削減を目標、ゆくゆくは70%削減を宣言します。

開発コストの劇的削減が可能な根拠

例えばPM(顧客担当者)とPMO(コンサルタントもしくはシステムエンジニア)が1対1、システム周りの微調整やデプロイの担当者、ソースコードの整合性チェッカー兼テスト担当、4名でチームを組みます。

従来であれば10人体制で2年間かかって開発していたようなシステムがプロパーを除いて3名体制で開発できるとしたらどうでしょうか?

仮に開発期間は変わらないと仮定した場合には以下のように単純計算できます。

従来:10名×24か月×単価100万円=2億4000万円

今後:3名×24か月×単価100万=7200万円・・・・1億6800万の削減

そんなにうまくゆくはずないと思いますか?

実際に永年開発の現場に身を投じていた側からすれば、如何に今までの開発工程が非効率であったか身に染みてわかっています。

大勢ベンダーがいたら丸投げしたくなるのが心情で人が少なくなればプロパー担当者の負担はむしろ増すのですが、その分タイムリーに設計の更新が可能になり失敗プロジェクトのリスクは低下します。

また体制が大きいとコミュニケーション上の伝達不良や工程管理などの管理工数が激増します。体制が小さいとそうした行き違いや無駄な工数が発生しないうえ統合的にAIを駆使するので実際に工数削減に繋がるのです。

現時点で単価100万どころか200万が普通の時代になってきていますので1名減るだけでも発注者側の負担は大きく減ることになります。

体制としてはウォーターフォールなのですが、限りなくアジャイルな新たな設計開発スタイルを確立できると考えています。

AI駆動開発はこれまでプログラマの作業効率を改善するためのものでしかありませんでしたが、設計者の負担を減らすとともに細かい更新を可能にすることでシステム全体としてのアジャイル化が可能になります。

顧客の側は浮いた予算を次のDX開発に回せるので案件数はむしろ増えることになりますし、本当に実力のある実務担当者は単価を上げてもらうこともできます。

最近大手コンサルティングファームやSIerと顧客の間で大型の訴訟合戦になっているケースが増えています

体制を縮小して顧客担当者の関与を強めればこうした問題は回避することが可能で、これまで瑕疵担保や企業体力の関係で大手しか手出しできなかった案件に中小ベンダーも参画することが可能になります。

顧客側、ITベンダー側もそろそろ視点を変える時期にきています。

DX推進にコスト面で躊躇している企業担当者様、システム開発を内製化したいとお考えの経営者様、SESは早晩ジリ貧になるとお考えのシステムベンダー様、新たなビジネススキームを構築したいITベンダーや中堅コンサル会社のご担当者様、ご納得いただけるよう詳しくご説明しますので是非お問い合わせください。

DX ✕ AI

AIを導入することが目的化していませんか

社員の方個々にAIを使わせるにはどうすれば良いかというような話をよく聞きます。

しかし個人ごとにAIを活用することは業務の属人化が進んでしまう原因になりたいへん問題です。

人は自分で獲得したノウハウを簡単には周囲に共有しません。

一生懸命考えたプロンプトで自分の業務が楽になればそれは自分の為だけに使いたいと思うことは競争社会において当然のことです。

AIの導入は組織としての業務設計が必須であると考えます。

当社ではAIの導入コンサルを実施しております。

DXとかAIとか訳がわからないと思ったら先ずは当社にご相談ください。

会社で契約したAIのアカウントを社員の皆様に配る前に、AIを適用して何ができるか業務分析からはじめましょう。

しかし個人ごとにAIを活用することは業務の属人化が進んでしまう原因になりたいへん問題です。

人は自分で獲得したノウハウを簡単には周囲に共有しません。

一生懸命考えたプロンプトで自分の業務が楽になればそれは自分の為だけに使いたいと思うことは競争社会において当然のことです。

AIの導入は組織としての業務設計が必須であると考えます。

当社ではAIの導入コンサルを実施しております。

DXとかAIとか訳がわからないと思ったら先ずは当社にご相談ください。

会社で契約したAIのアカウントを社員の皆様に配る前に、AIを適用して何ができるか業務分析からはじめましょう。